En una larga entrevista con el crítico de arte David Sylvester lo dijo una vez más: «No dibujo». Francis Bacon tan sólo mostró en vida un puñado de papeles. Fue en la Galería Nanni de Bolonia en 1981. Apenas eso. Tras la muerte del artista en Madrid (1992), en la Clínica Ruber Internacional y acompañado durante la agonía sólo por una monja, aparecieron centenares de trabajos inéditos firmados por él. Piezas de gran formato. Collages. Pastel. Posibles pruebas. Crucifixiones. Nuevos retratos del Retrato de Inocencio X de Velázquez. Cabezas. Un inesperado repertorio que dio por bueno un tribunal italiano en 2004, después de decenas de pruebas periciales, declaraciones de amantes, de amigos y de expertos en su obra. Legalmente se aplacó la tormenta, pero las sospechas asoman cada vez que uno de estos trabajos asoma.

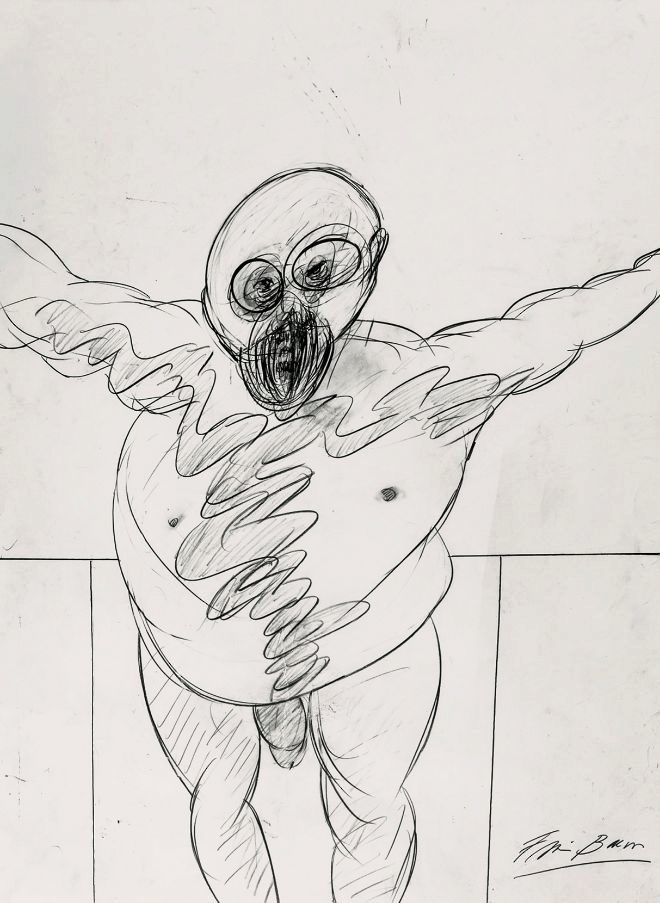

En estos papeles está el trazo violento que recorre la pintura de Bacon. Su desamparo. Su ferocidad. La condición voyeur del daño. Del deseo y del daño. «La pintura que me excita […] destraba todo tipo de válvulas de sensación en mí, las que me devuelven a la vida salvajemente», dijo el pintor en 1975. Entonces sólo se sabía de su pintura. Y si dibujaba lo hacía casi con un ánimo furtivo. Una selección de estos dibujos, los que pertenecen a la colección de Cristiano Lovatelli Ravarino (amante del artista), toman sitio en el Círculo de Bellas Artes con el título de Francis Bacon. La cuestión del dibujo, una exposición de la que es responsable el profesor Fernando Castro Flórez y que se inaugura el próximo lunes.

En un artículo publicado en el New York Review of Books en diciembre de 2009, el historiador del arte John Richardson, que conocía a Bacon bastante bien, aseguró que no es que Bacon no dibujase sino que no sabía hacerlo: «Para Bacon no haber asistido nunca a una escuela de arte era un motivo de orgullo. Con ayuda de un pretencioso pintor australiano, Roy de Maistre, aprendió a pintar, para lo que resultó tener un gran talento, pero lamentablemente nunca logró aprender a dibujar. Era incapaz de articular una figura o su espacio y estropeaba por esta razón un cuadro tras otro».

– ¿No tiene duda de que estas piezas las hizo Bacon?

– Estoy seguro de que son suyas. Y si fuesen de un falsificador, ¿qué sentido tendría hacer miles si no se comercializan? ¿Y cómo es que el artista expuso algunos papeles en Bolonia? Nunca reconoció que dibujase, pero eso puede tener explicación. Por ejemplo, que no quisiese mercadear con esas obras. O que prefiriese conservar la leyenda del artista que pintaba directamente, como convulso, sobre la tela. En cualquier caso, ante ellos es difícil dejar de pensar en que la mano de Bacon está plenamente.

Castro Flórez viajó a Bolonia a conocer la colección y seleccionó 50 obras. Todas firmadas y fechadas entre 1977 y 1992. En los últimos años de su vida, el pintor británico regaló otros 1.200 dibujos a un amigo íntimo, confidente y chófer ocasional, Barry Joule. Estaban valorados en 28 millones de euros, aunque muchos de estos retales son más bien decepcionantes: garabatos y líneas sueltas. Joule los depositó en 2004 en la Tate Gallery de Londres. Fue la donación más generosa que recibió la institución en sus entonces 107 años de existencia. En esa colección había, junto a los dibujos, fotografías pintadas y algunos retratos que podían servir de boceto previo para algunos de sus cuadros.

«Bacon era un buen dibujante. Sí, lo era, a pesar de lo que diga Richardson. Y aquí se aprecia bien cómo su trabajo es un reflejo de sus pulsiones, de sus demonios, de todo aquello que le llevaba a entender el mundo como un combate», sostiene el comisario. «Es un hombre que tiene una teoría pictórica que no se corresponde con su ejecución plástica. Dice que no dibujaba, pero sus cuadros están llenos de dibujo. Tenía una disposición mental de enorme capacidad dibujística».

Los dibujos que exhibe el Círculo de Bellas Artes no son pruebas de laboratorio, sino obras con entidad propia. Bien abrochados y con el extravío propio de esas ráfagas de oscuridad que son signo y norma en chez Bacon. Líneas presuntamente nerviosas que salen de algo más que de la mano. Que vienen de las últimas habitaciones de la sangre.

– ¿Si Bacon era tan lento en la pintura cómo se entiende esta producción compulsiva?

– Es cierto que pasó muchos periodos de muy escasa producción. Y también sabemos por él que destruyó mucha obra. Quizá en esos años casi en blanco se dedicara con tanta fuerza a dibujar, porque el legado que deja es extraordinario. No sólo por lo abundante, sino por lo coherente con la parte de su obra que sí conocemos a fondo.

La galaxia emocional y plástica del artista era la de un esteta que se purificaba a través del horror. Dueño de un lenguaje conmocionado que tenía su caladero en el exceso, en todo aquello que de brutal tiene el hombre: amor, sexo, alcohol… Vivía dentro de un romance de lobos. Y desde ahí se aupó hasta la cima de la pintura, de su pintura, que tiene mucho de visceral y de secreto. Estos dibujos son parte de sus cicatrices. Y en ellos dispensa una cierta mirada lúdica, casi un sarcasmo, principalmente en las aberrantes crucifixiones de hombres gordos y desnudos.

«Si se piensa que mis obras son violentas es que no se ha pensado previamente en la vida… No llego a ser tan violento como la propia vida», decía Bacon cuando le preguntaban por el desconcierto que desataban sus cuadros. Vivía en el límite mismo, en la región más transparente del vértigo. Se construía y se destruía a cada hora, al tiempo que su obra se iba haciendo imprescindible para entender de algún modo uno de los cauces del arte del siglo XX, aquel que tiene su impulso también en la herencia de los grandes maestros.

El que lo conectó a Bolonia fue Guercino (sus dibujos de seres en el punto previo a lo monstruoso). El británico dedicó una serie a replicar a su modo esos retratos al borde de lo monstruoso del gran pintor barroco italiano. Bacon pasó muchas horas en las pinacotecas. Y de tantas, el Prado fue uno de sus principales templos. EntreGoya y Velázquez halló algunas de sus más vivas alucinaciones, motivos para ese mundo inmenso originado por él. En Madrid apuró el último compás de la vida. Entre los cócteles que sirven en el Cock (calle de la Reina) y los paseos anónimos. Entre fiestas privadas y amantes iguales. Siempre en compañía de algún novio callado. Cansado ya de jugar a la ruleta con la calderilla de tantos cuerpos agrios.

– ¿Y si fuesen un fake a lo Elmyr de Hory?

– Pues tendríamos que conocer al artista que ha hecho las copias porque es excepcional. Creo que, en el caso de que eso fuese así, hay que reconocer que ha logrado provocar en cada uno una verdadera emoción estética.

Un día de 1950, Lucian Freud preguntó a Graham Shuterland quién era el mejor pintor de Inglaterra. Y éste le contestó: «Oh, alguien de quien seguro no has oído hablar nunca. Es un hombre extraordinario. Dedica su tiempo a jugar en Montecarlo y, de vez en cuando, regresa. Si pinta un cuadro, normalmente lo destruye». Ése era Francis Bacon.

Un creador poco dado a las confesiones. Y los depositarios de estos dibujos le fueron fieles en el silencio hasta el día de su muerte. Pero su biografía emocional se puede rastrear en sus cuadros. Y en estos dibujos. El filósofo francés Gilles Deleuze advirtió que sus figuras representan con acierto feroz al hombre del siglo XX. La mancha monstruosa, la carne violentada, dos seres que se rozan y arden luego, el autorretrato salvaje, el retrato caníbal que palpita en una cierta lejanía… Con toda la precisión del terror, del dolor o del asco.